![]() ホーム>サイト概要

ホーム>サイト概要

教育をまなぶー 学校の勉強は役に立つか?

![]() 作成日2026/1/9

作成日2026/1/9 ![]() 更新日

更新日

学校の勉強は役に立つ?役に立たない?

わたしたちはよく「学校の勉強なんて社会では役に立たないよね」などと話します。さて、ここで突然の問題です。本当に学校の勉強は社会で役に立たないのでしょうか。

「学校の勉強は役に立つに決まっている。だから勉強するんでしょう?」という人がいれば、「いや、実際に勉強が日常生活に役に立ったことなんて一度もない。」という人もいるかもしれません。また、「学校の勉強は役に立つどうかが問題なんじゃない。嫌な勉強でも頑張ってやることで忍耐力を鍛えているんだ。」や「勉強すればいい大学いい会社に入れるんだから、そこで役に立つ」このように考える人も多そうです。

前者は学校の勉強で得られる知識やスキル自体よりも勉強する過程で得られる力を役に立つと考え、後者は勉強した結果得られる証明(○○大学に入学できる学力をもっていますという証明)が役に立つと考えているといえるでしょう。

このように学校教育とは教育を受ける側がその価値をどのように内面化するかが一様ではありません。しかしながら 、一方、教育の価値が人によって違うとしても、基本的に学校教育の文脈では、学校で学んだことは学校から離れた後でも使えなければいけないと考えられています。そうでなければそもそも学校の存在意義が問われてしまうからです*1。

ここで一度「役に立つ」という状況を考えてみたいと思います。人が過去に学習した知識やスキルを役に立った(もしくは立ちそうだ、今まさに立っている)と感じるときとはどういうときでしょうか。おそらくそれは以前学習した内容が現在の状況、とくに新たに何かを学習するときや、なにかしらの問題を解決する状況において、有用である(もしくはあった)と感じているときでしょう。

これは認知科学の用語である「転移」という概念をつかうとうまく説明できます。転移とは、以前に学習したことが、その後の学習や問題解決に影響を及ぼすことです。たとえば外国語で英語をマスターした人は、第二言語の習得が早いといわれています。こういったことを正の転移といいます。一方、軟式テニスのフォームが身についていることで、硬式テニスがうまくいかないようなことがあります。こういったことを負の転移といいます。

学校教育は実際がどうであれ、学校教育で学んだことが将来社会でも活かされるよう-学校教育の外の社会(職業社会・市民社会を含む)に転移可能な知識やスキルを身に着けさせていく必要があるのです。つまり正の転移をつくりだすことは大きな教育目標であるといえます。

授業で習ったことを使えていない?

一方、転移はおこりにくいという指摘もあります。以前全国学力調査・学習状況調査*2では、以下のような問題が出題されました。

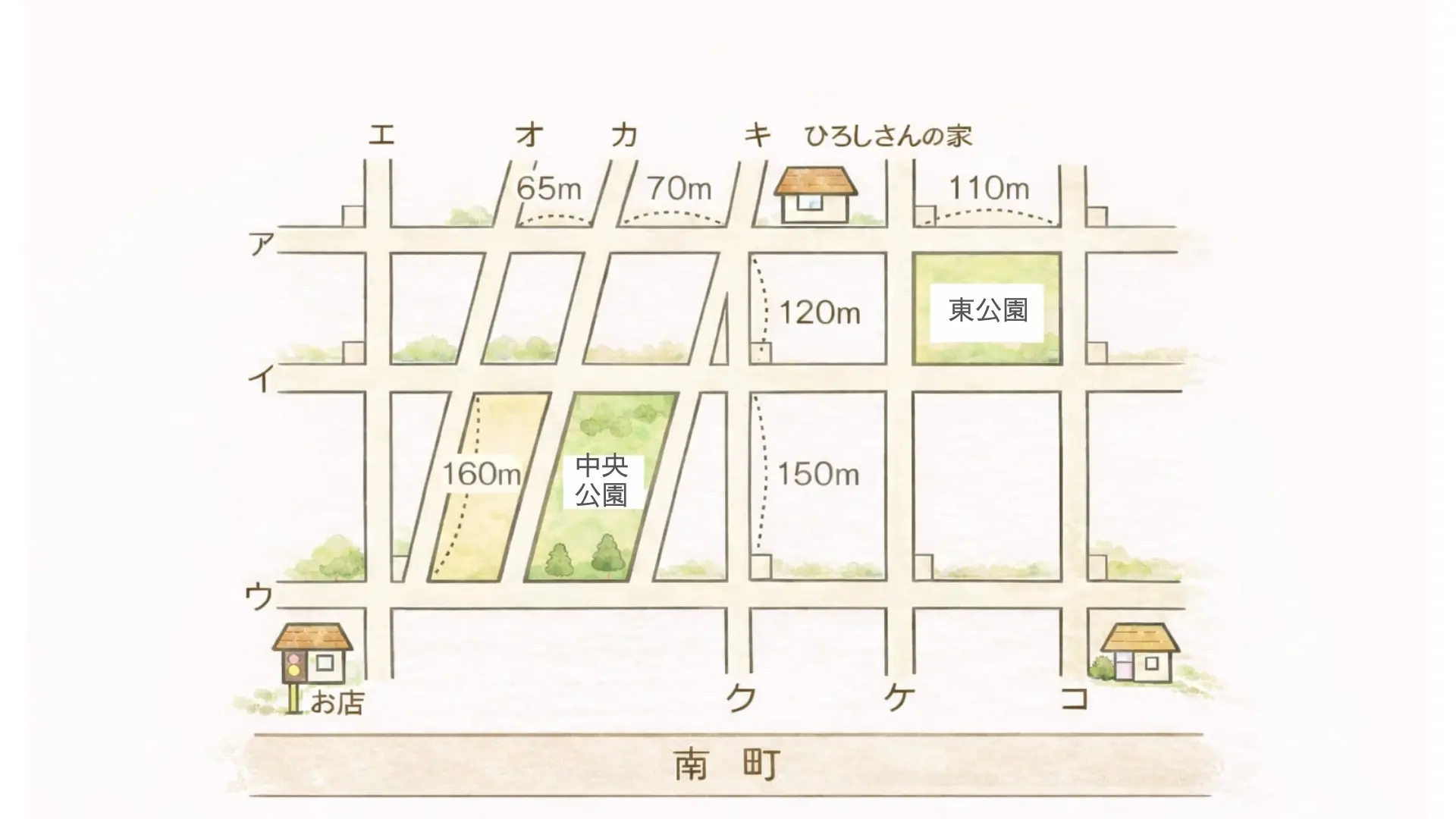

東公園と中央公園の面積ではどちらのほうが広いですか。答えを書きましょう。 ※道路ア、イ、ウは、それぞれ道路ケに垂直です。道路ア、イ、ウは、それぞれ道路コに垂直です。

平行四辺形の面積に関する知識を用いれば正答できる問題であるにもかかわらず、図形を地図中に埋め込んだこの問題の正答率は低いものでした。一方で、授業で習ったような形で平行四辺形の面積を求める問題では多くの生徒が正答していました。認知心理学や学習科学の 分野では転移が生じるケースが限定的であることが以前から指摘されていました。この結果はまさに、学校で知識を習得させても活用がきかない、学習の転移が簡単には生じないということを明らかにしているといえるでしょう。

しかしながら転移が生じないなら、学校で時間をかけて習得させた知識の活用がきかないのなら、学校というものの存在意義が問われることになるのは、先ほど述べたとおりです。どのような教育が転移を促すのか?転移を促す要因は何か?この問いを実証的に検討していくことは非常に重要であるといえます。

リアルな状況での学びに、知識活用のカギがある

近年では、そもそも知識の転移が生じにくいのであれば、最初から大人と同じ現実的な文脈(状況)で学習させることで、いいかえれば学校と実社会での問題解決の場面をできるだけ近づけることで、生きた知識を学ばせようという動きもみられます。このような「実社会」や「生活」、「リアル」な文脈(場面)における学びは、真正(authentic オーセンティック)な学習とよばれています。

たとえば小野健太郎(2022)の『オーセンティックな算数の学び』では真正な課題として、分数の割り算に関する学習指導で、ファイザー社の新型コロナウィルスのワクチンの接種回数と廃棄量を計算するよう提示しています*3。

オーセンティックな学習の重要なポイントは現実の文脈に即しているゆえに、課題が非常に複雑になるということです。したがって知識の丸暗記をしていただけでは課題に太刀打ちすることが難しく、学習者には、既存の知識をどのように活用すればいいのか?どのような条件の時に今持っている知識を活用できるのか?といった複雑な思考が求められます。

オーセンティックな学習課題は子どもたちの生活になじみ深い親密さがある一方で 、問題を解くためには総合的な深い理解が求められるのです。そしてそのような総合的な深い理解は、別の問題を解決する際にも有為に働くと考えられます 。

このような学習課題であれば、なんだか学校の勉強も役に立つような気がしませんか?

学校の勉強なんて社会に出ても役に立たないと主張するのは簡単ですが、学校の勉強が役に立たないのは、そもそも役に立たせようと学習者が考えていない、別の場面で役に立たせようとできるほど知識を深く理解していないことが要因なのかもしれません。

たとえば、もし家庭で「テストの点数さえよければよい」と考えていれば子どもは学校で学んだ知識を深く理解しようとはしないかもしれません。一方で、学校で学んだ知識をたよりに質問したり会話したりすることは、学校の知識を別の文脈で活かす機会を子どもに提供することになります。

つまり家庭における子どものかかわりによっても、子どもの知識の転移に影響を及ぼす可能性があるということです。

参考文献リスト

- 白水始 (2012). 「認知科学と学習科学における知識の転移(〈特集〉知識の転移)」『人工知能』27(4), 347-358.

- 小野健太郎 (2022). オーセンティックな算数の学び. 東洋館出版社, 264-265頁.

-

国立教育政策研究所 (2011). 「平成19年度 全国学力・学習状況調査」.

https://www.nier.go.jp/11chousakekkahoukoku/index.html

(2026年1月13日アクセス)