![]() ホーム>サイト概要

ホーム>サイト概要

アクティブラーニングってなんだ?

![]() 作成日2021/5/1

作成日2021/5/1 ![]() 更新日

更新日

アクティブラーニングってなんだ?

みなさんはアクティブラーニングという言葉を聞いたことがありますか?

アクティブラーニングは新しい学習指導要領に記載され話題になったため、学校教育の現場についてくわしい方でなくとも「聞いたことがある」という方が多いかもしれません。ですが本記事ではまず、アクティブラーニングについて全く知らないという方にもわかるよう解説したいと思います。

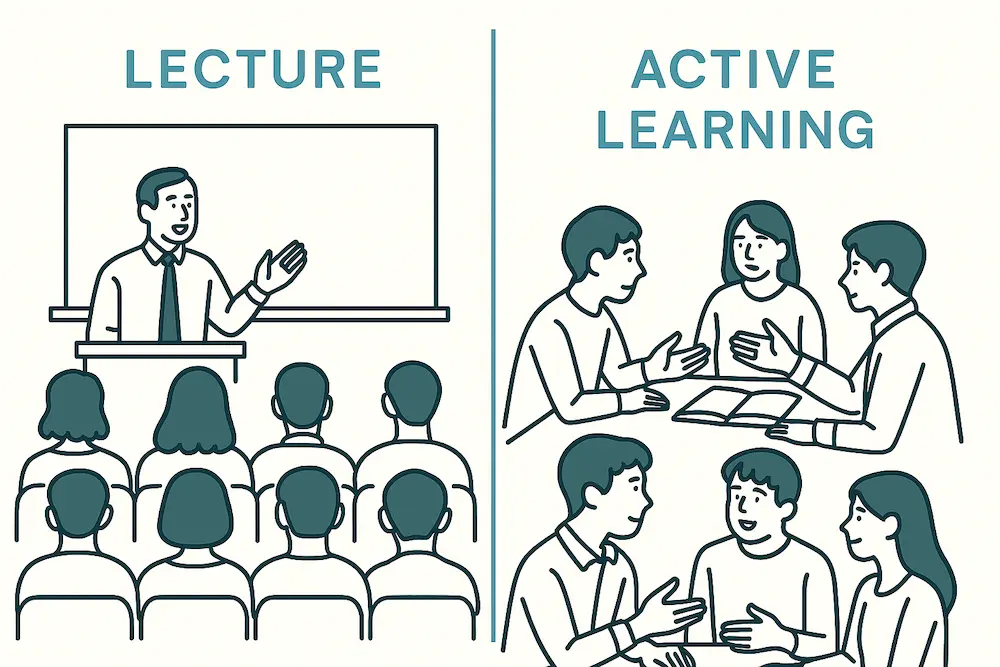

まずアクティブラーニングをイメージしていただくために下記の写真を用意しました。

左の写真はいわゆる講義(lecture)、右の写真はアクティブラーニング(Active Learning)のイメージ写真です。

左のイラストでは多くの生徒・学生が前を向いて教師の説明を聴いています。みなさんも小学校~大学での生活においてこのような授業・講義をたくさん受けてきたかと思います。

皆が真面目に授業内容を傾聴しているように思われますが、実際の授業では前を向いているだけで別のことを考えていたり、ぼう~っとしていたりする学生・生徒もいるのでしょう。

一方右のイラストでは隣の生徒と授業内容を話し合うなどの活動をしています。このような授業形態における学習のことをアクティブラーニングとよびます。

アクティブラーニングの特徴

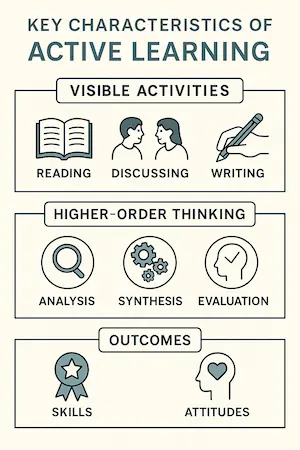

アクティブラーニングの定義はさまざまになされていますが、その中でも引用・紹介されることの多い定義が、ボンウェルとアイソン(1991 高橋訳2017)の定義です。ボンウェルとアイソンはアクティブラーニングの特徴を以下に5つまとめています。*1

- 学生は、授業を聴く以上のかかわりをしていること

- 情報の伝達より学生のスキルの育成に重きが置かれていること

- 学生は高次の思考(分析、統合、評価)に関わっていること

- 学生は活動(例:読む、議論する、書く)に関与していること

- 学生が自分自身の態度や価値観を探究することに重きが置かれていること

なんだかよくわからない?と思われる方もいらっしゃると思います。順に説明していきましょう。

まずアクティブラーニングの重要な要素が、学生は単に講義を聴くだけでなく、外からみて能動的と思われる-読む、議論する、書くといった活動に参加しているということです(要素1と要素4)。これは外から目に見える活動の側面であり、さきほどのイメージ写真からも想像していただけるかと思います。

しかしこの要素だけでは目に見える活動のみで、その活動において学習者の頭の中でどのようなことがおこっているのかはわかりません(少し専門的に言えば、活動における認知プロセスがわかりません)。それを説明したのが、(要素3)となるわけです。高次の思考とは、新たに学ぶ内容を批判的に分析したり、もともとある知識とつなげたり(統合したり)、新たな知識を評価するといった頭の中の思考の過程を指します。

これに対して単なる記憶の再生や暗記は低次の思考に位置づけられています。そして最後に目に見える活動およびそれに並行する頭の中の活動の成果として、要素2や要素5といったスキルや学びに向かう態度の育成が位置づけられています。

近年、日本においても汎用的技能(ジェネリックスキル)やコンピテンシー、21世紀型能力といった資質・能力の育成が教育の課題となっていますが、その育成はアクティブラーニングにおいて重要なポイントとされます。

以上のことから、アクティブラーニングとは単なる外からみた活動だけを指すのではなく、その活動をする際の頭の中の動きにも着目し、さらにはその成果までをも含んだ概念であることがわかります。

また補足として、要素2について少し詳細に説明します。これまでの教育活動は「知識は教員から伝達されるもの」という考えのもと、教える内容(中身)が重視されてきました。

ところが近年「学習は学生中心」であり、学習は学生自身が生み出していくもの、そして知識は単に伝えられるものではなく、学習者自身によって構成されたり創造されたりするものとして考えられるようになっています。

上記のアクティブラーニングのポイントはそのような背景を反映したものとなっています。

ChatGPTがボンウェル&アイソンの定義を視覚化したものです。

アクティブラーニングの種類

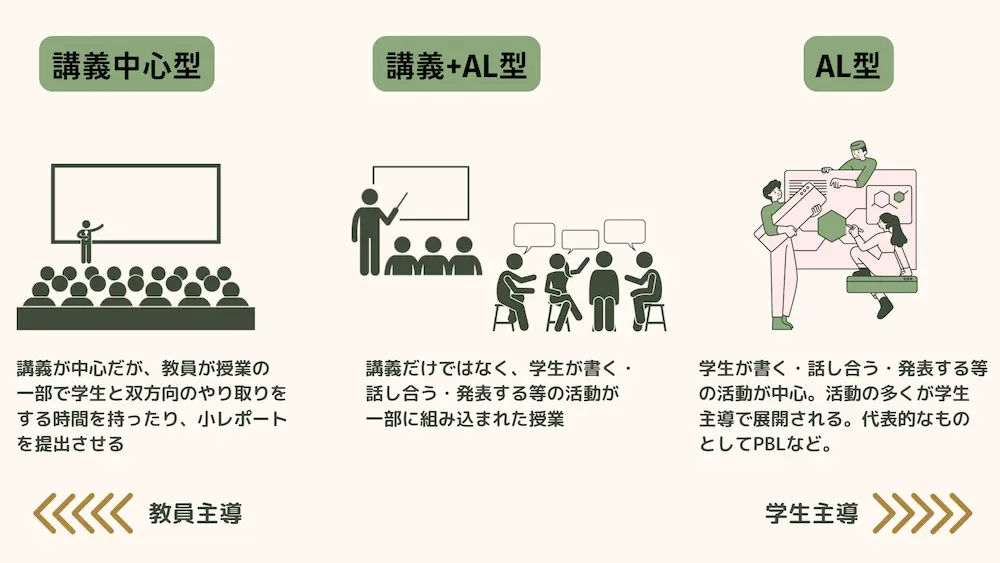

アクティブラーニング型の授業と一くくりにいえども、その内容はさまざまです。1回の授業で単発的に行われるものもあれば、コース全体を通して長期に実施されるものもあります。

また、教員主導の講義・授業内で、知識の習得のみを目的とし、アクティブラーニングをさせる場合もあれば、生徒・学生主導で、与えられた課題にグループで取り組むものなどもあります(PBLなど)。

溝上(2016)を参考に筆者作成*2

アクティブラーニングにおける技法も数多く開発されており、アクティブラーニングがどういったものかを同定することの難しさにつながっているように思います(そもそも同定することにあまり意味はないですが…)。

アクティブラーニング導入の背景

アクティブラーニングは米国の高等教育が発祥です。アクティブラーニングが求められるようになった背景には、高等教育の大衆化がすすみ、いわゆるエリート以外の、多様な学生が進学するようになったことがあります。

彼らは大学で学ぶことへの目的意識が希薄であり、これまでの講義一辺倒のスタイルでは学生の理解を促したり、関心をひきつけたりすることができなくなったのです。その結果、考えられたのがアクティブラーニングという形式でした。日本の高等教育においても同様の理由でアクティブラーニングがすすめられました。

このように当初は学生の多様化という大学の中の問題に対する策としてとられたアクティブラーニングでしたが、近年はアクティブラーニングに対してより積極的な意味づけがおこなわれるようになります。

それが、コミュニケーション能力や思考力などの汎用的能力(汎用的能力についてはこちら)を育成するための授業・学習形態という意味づけです。近年の学校教育では、変化の激しい現代社会に適応するために学生に「何を教えるか」だけでなく、学生が「何をできるようになるか」という資質・能力の育成(資質・能力についてはこちら)が高等教育だけでなく、初等・中等教育においても求められています。そして、その資質・能力を育むためにはアクティブラーニングが必要だ、と考えられているわけです。

はたしてアクティブラーニングによって資質・能力は身につくのか?

文部科学省が新学習指導要領で定義している資質・能力は非常に幅広いものです。しかしアクティブラーニングが資質・能力の育成につながるとするならば、いったい資質・能力のどの側面を促すものとなるかを丁寧にみていくことは重要であると考えられます。

先述したようにアクティブラーニングの技法にはさまざまな種類がありますから、教育現場においては、どのような資質・能力を身に着けてほしいかを明確にしたうえで、アクティブラーニングのどの技法を用いるかが検討される必要があるでしょう。

溝上(2014)は、アクティブラーニングの結果、育成される能力の最たるものは知識の活用能力や、他者に知識を伝えたり、他者の持つ知識と自分の知識をすり合わせる知識の共有をはかる能力、知識を自分の経験や既に持っている知識と結びつける知識の組織化であると指摘しています*3。

知識の活用能力

溝上(2014)によれば従来日本の学校教育では、知識の習得には力を入れてきた一方で、知識の活用には消極的であったとされます。それはOECDが実施したPISAテスト(実生活のさまざまな場面で直面する課題に対して知識と技能をどこまで活用できるかを図るテスト)で十分な結果が得られなかったことで、象徴的に示されました。

しかし知識基盤社会においては、知識を知っていることの価値は低くなっています。現実的な場面において知識をどのように活用するかが重要になってくるのです。

そこで、たとえばアクティブラーニングの一つであるPBLでは現実的な課題の解決を通して知識を基に問題解決をはかるような課題に学生・生徒は取り組みます。これはまさに知識の活用を意図し、そのような活用能力の育成を狙ったものだといえます。

他者に知識を伝えたり、他者の持つ知識と自分の知識をすり合わせる知識の共有をはかる能力

アクティブラーニングでは生徒・学生同士のディスカッションが多く、自分の考えを相手に説明する機会が多く用意されています。

自分が思っていること・考えていることを他者に説明することは意外と難しいものです。相手がなかなか理解してくれない場合、自分の話し方を工夫するだけでなく、自分の考え自体を作り直したり、見直すことになります。

また他人の説明を聞く際には、他人の考えが自分の考えとどう異なっているのか、両者の意見を対比させたり、ある一定の答えにたどり着く必要がある場合においては、両者の(場合によっては複数人の)考えを統合していく(すり合わせていく)ことが求められます。

社会に出れば、自分のことをよく理解してくれている相手だけでなく、年齢や国籍、役職などバックグラウンドが異なる相手に、自分の考えや知識を伝える、説明する機会が多く存在します。

授業や講義で説明する相手は自分と近しい相手であり、バックグラウンドが異なる相手とはいえないですが、それでも友達との楽しくおしゃべりする感覚では太刀打ちできない、知識を介したコミュニケーションが求められます。そしてアクティブラーニングはこのような能力を高めることにつながると考えられるのです。

知識を自分の経験や既有の知識と結びつける知識の組織化

ICTの発展により、知識は自分の頭に保有していなくても、すぐに検索すればよいのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかしそのようなやり方では日常生活、とりわけ職業生活において意思決定が遅れたり、問題解決に至ることが難しいケースが発生してしまうでしょう。

たとえば医者がある患者を診断するケースを考えてみます。優れた医者は短い診断であっても、瞬時に判断に必要な情報を集め、(患者の発言のどのような部分に着目する必要があるか、目に見える患者の状態に応じて、新たに何を検査する必要があるか、検査結果に応じてどのような診断を下す必要があるかなど)過去の経験や学習に基づくデータと照らし合わせて、最適な判断をすることができます。

優れた医者においては、おのおのの知識が独立して存在するのではなく、ある一定のネットワークを構成していて、その構造化された知識が優れた意思決定や問題解決につながっていると考えられています。

それではこのように構造化された知識を構成するためにはどのような学習が必要なのでしょうか?今井ほか(2012)は、「学習した知識を『死んだ』ものにしないためには、その知識を学習者が既に持っている知識にしっかりと関連付け、その知識に統合しなければならない。」と述べています。

先述した通り、アクティブラーニングと一くくりにしても、その内実は多様であるという前提はありながらも、アクティブラーニングは、ただ聞くだけの講義と比較すると、新たに学ぶ内容を既有知識の観点から批判的に分析したり、知識同士を自分の経験と結びつける機会が学習プロセスに多く存在しているといえます。

たとえばアクティブラーニングの手法の一つであるLTD話し合い法は、小グループにおける話し合いを通じてテキスト(学習課題)を学んでいくものですが、その話し合いの過程に知識の適用(他の知識との関連付け)や自己との関連付けなどの単元が用意されています。このLTD話し合い法は、まさに知識の組織化を意図したアクティブラーニングの手法であるといえるでしょう。

アクティブラーニングの問題点

以上、アクティブラーニングの定義、導入背景や導入意図などを紹介してきました。次にアクティブラーニングを教育現場に取り入れる際の問題や課題をみていきたいと思います。実はアクティブラーニングに対する批判は多いのですが、その最たるものが「活動あって学びなし」というものです。

たとえば教員が学生・生徒にディスカッションをさせ、彼らが一見盛り上がっているように見えたとしても、その内容は教員・教師が意図した「学ばせたい知識」を介したものになっておらず、表面的な知識のみで議論がなされていれば、アクティブラーニングが先述した知識の活用や構造化などへつながっていくことはないでしょう。

それどころか、ただ楽しくおしゃべりをしただけで、何の知識も身についていないということがあり得るのです。学生からすれば、「今日の授業は結構いろいろと議論もしたし…」と満足感があり、教員からみても「寝ている学生が今日はいなかった!」とある種の満足感(それでいいかは別として…)を得られてしまうアクティブラーニングですが、いったい何の知識を身につけさせたいのか?知識をどんな場所でどのように活用してほしいのか?という視点がなければ失敗に終わってしまうことでしょう。

そのためには、まず事前に学生の知識がどれほどであるかを把握し、場合によっては座学を実施することも必要となると考えられます。既有知識が浅い中で議論をしたとしても、その内容は浅いものにとどまってしまう可能性が高いためです。

近年では反転授業という、授業の外(課題)で動画等を共有し生徒に視聴させたうえで、その視聴内容をもとに、授業内でアクティブラーニングをおこなうという授業形式を取り入れる学校が増えているようです。そのような授業形式はアクティブラーニングの質を高めることにつながると考えられ、今後ますます導入が進んでいくと思われます。

参考文献リスト

-

Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991).

Active learning: Creating excitement in the classroom.

ASHE-ERIC Higher Education Report No.1.

(ボンウェル, C.・エイソン, J.(著), 高橋 悟(監訳)(2017). 『最初に読みたいアクティブラーニングの本』海文堂) -

溝上慎一 (2016).

「(理論)大学教育におけるアクティブラーニングとは」溝上慎一の教育論.

http://smizok.net/education/subpages/a00002(daigaku).html

(2025年11月14日アクセス) - 溝上慎一 (2014). 『アクティブラーニングと教授学習パラダイムの転換』東信堂.